LaTeX メモ: Emacs 28.1 以降のバージョンにおける AUCTeX の設定

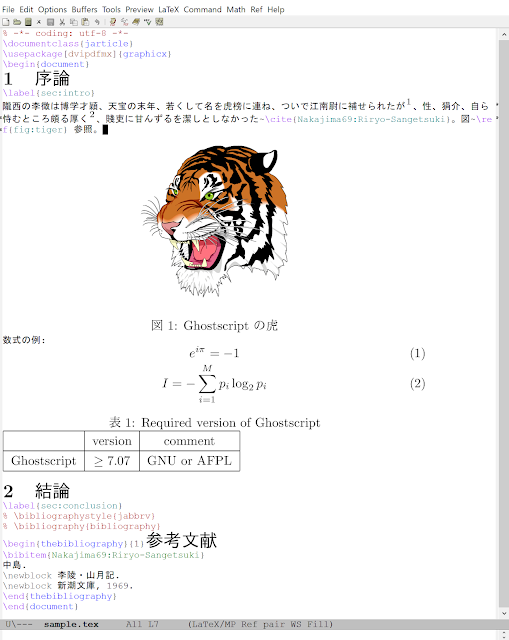

最近 PC を新調したとき、emacs の設定変更が必要になったことがあった。取り急ぎ、AUCTeX まわりに限定してここに記録しておきたい。ここで、emacs と AUCTeX については、Emacs 28.1(現時点での最新バージョンは 28.2), AUCTeX 13.1.4 にアップグレードした。 その後、AUCTeX で LaTeX ファイルを C-c C-c しようとすると、 Latex: problems after [0] pages というエラーが出て、コンパイルに失敗する。具体的には、以下のような症状である。 auctex - Emacs gives me " Latex: problems after [0] pages " - TeX - LaTeX Stack Exchange https://tex.stackexchange.com/questions/232273/emacs-gives-me-latex-problems-after-0-pages その解決策は、上記ページを参考にして、 (add-hook 'LaTeX-mode-hook (lambda () (add-to-list 'TeX-expand-list (list "%(extraopts)" (lambda nil TeX-command-extra-options))))) という一文を、.emacs.el などの初期化ファイルに書いておけばよい。以上。 … ということでエントリが終わってもいいのだが、emacs の初期化についても多少調べたことがあるので、ついでにメモしておきたい。 emacs の初期化ファイル(ここでは .emacs とする)に上記のような設定変更を行い、いつものようにバイトコンパイルした。すると、28.1 からは、以下のような warning が出るようになったのである(ここでは私のホームディレクトリを " /home/taro/ " とした): Warning (comp): Cannot look-up eln file as no source file was...